本网讯 凌晨四点的北京新发地,灯火渐次亮起。在融合惠农农产品市场检验检测中心的分拣车间里,工人们正俯身在菜筐前,指尖轻轻拂过每一片菜叶——黄叶被仔细摘除,烂叶被妥善收走,连一颗歪斜的土豆都要调整到最稳妥的位置。“同学们的早餐,可不能输在‘第一公里’。”一位分拣师傅笑着说。这些经过“手工精修”的蔬菜,即将踏上前往学校食堂的冷链车,成为孩子们碗里的安心餐。

在这座城市的无数个清晨与黄昏里,融合惠农供应链管理集团像一位隐形的“大管家”,用细腻的服务与科技的温度,将“从田间到餐桌”的每一步都走得踏实而温暖。作为首都供应链领域的领军企业,它没有华丽的概念,却用最实在的行动,诠释着“保供稳价、服务民生”的初心。

全链条服务:把“安心”刻进每一个环节

融合惠农的业务,始于一颗种子的发芽,终于餐桌上的热气。从与农业合作社签订“订单农业”开始,企业就扎进了田间地头——深入产源基地筛选优质原料,用标准化流程把控种植环节;进入仓储阶段,食材按学校食堂窗口、医院科室等需求精准分类存放,出入库记录精确到斤两,责任落实到人;配送时,智能物流系统实时追踪温度与湿度,确保叶菜的脆嫩、肉类的新鲜。

这种“全流程管控”的模式,让融合惠农的服务覆盖了生鲜食品、粮油副食、日用百货甚至医疗器械等多个领域。无论是高校食堂的批量供餐,还是地铁运营的职工餐饮,亦或是企事业单位的日常采购,它都能像“搭积木”一样,快速拼出最适合的供应链方案。正如一位合作高校的后勤负责人所说:“以前最怕食材出问题,现在融合惠农的每一批货都有‘身份证’,从哪来、怎么运、安不安全,手机上一目了然。”

科技赋能:让“老供应链”跑出新速度

在融合惠农的智慧仓储中心,AGV机器人正沿着设定路线搬运货箱,物联网传感器实时监测着库房的温湿度,区块链技术则像“电子账本”,让每一笔交易都可追溯、不可篡改。这些“黑科技”的应用,不是为了炫酷,而是为了让供应链更“聪明”——通过大数据分析,系统能精准预测学校食堂的食材需求,避免浪费;借助人工智能规划配送路径,冷链车的空驶率降低了30%;而智能质检设备的使用,让原本需要人工筛查的农残检测,现在10分钟就能出结果。

科技带来的改变,渗透在每一个细节里。某三甲医院的应急物资调配时效提升了40%,某高校食堂的食材损耗率降到了5%以下,甚至连社区便民菜店的进货周期都缩短了一半。这些“看不见的升级”,让融合惠农的服务不仅有“温度”,更有“效率”。

责任底色:从“保供应”到“助共富”

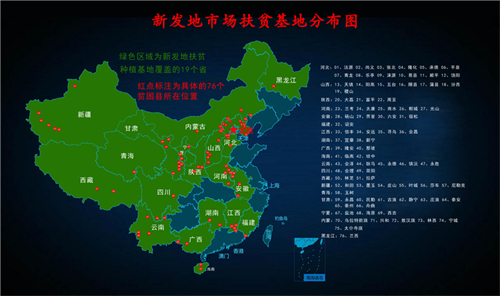

对融合惠农来说,“服务民生”从来不是一句口号。它不仅在首都的供应链网络里织密“安全网”,更把触角伸向了更广阔的乡村。通过与多地农户建立直采合作,企业把地方特色农产品送进城市的商超、食堂,让“山货”走出大山;在乡村振兴项目中,它不仅收购农产品,还派技术员下乡指导种植,帮农民提升品质、打响品牌。

绿色,也是融合惠农的底色。从可循环使用的冷链箱到新能源配送车,从包装材料的减量化到运输环节的节能优化,企业正用行动践行“双碳”目标。正如一位参与公益助农项目的员工所说:“我们不仅要让城市吃得好,更要让乡村富起来、环境美起来。”

未来:用创新续写“民生答卷”

站在新的起点,融合惠农的目光已投向更远方。它计划用三年时间建成覆盖全国的智慧供应链网络,让农产品流通效率再提升30%;它正加大绿色技术的研发投入,力争2028年前实现碳中和;它还在探索“供应链+教育”的新模式,把食品安全知识送进校园、社区。

从新发地的凌晨分拣,到高校食堂的早餐热气;从乡村的田间地头,到城市的万家灯火,融合惠农用供应链串起的,不仅是食材的流动,更是民生的温度、责任的重量。正如企业负责人所说:“供应链的本质,是连接人与人的信任。我们要做的,就是让这份信任,每一环都扎实可靠。”

当清晨的阳光洒进校园食堂,孩子们咬下第一口新鲜蔬菜时;当深夜的地铁站里,工作人员捧起热乎的餐食时;当乡村的农户数着直采订单的账本时——融合惠农的故事,还在继续。它用最朴素的方式告诉我们:所谓“民生保障”,不过是把每一个细节做到极致,把每一份责任扛在肩上。而这,或许就是一个企业最动人的“核心竞争力”。

欢迎广大企业以及消费者提供新闻线索。

联系电话:13683072097,13521269116

责任编辑:吴泽鹏