本网讯 当日本航空的餐盘里盛上中国研发的植物蛋白牛排,当盒马鲜生的冷柜摆出“鲜蛋白肉”系列产品,当微生物发酵罐中涌出乳白色蛋白浆液——这些看似独立的场景,正被一家平谷企业的技术悄然串联。苏陀科技,这家扎根北京农业中关村的替代蛋白先锋,用五年时间将陆游诗中“天上苏陀供”的想象,转化为中国人餐桌上的可持续未来。

技术破壁:从“豆渣”到“肉纤维”的分子革命

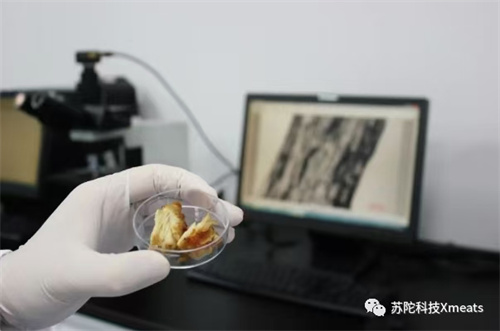

走进苏陀科技的实验室,一台多级剪切设备正将豌豆蛋白液注入微流控通道。在高压电场与定向交联技术的协同作用下,原本松散的植物蛋白分子被重组成致密的纤维束,最终输出具有清晰肌理纹路的“肉胚”。这项被团队称为“蛋白芯片”的核心技术,攻克了植物肉口感绵软的世界性难题。

“动物肉的咀嚼感源于肌肉纤维的立体网络,而传统植物蛋白肉像一堆散落的积木。”创始人张伟博士解释道。通过模拟动物肌肉的自组装原理,苏陀科技让大豆、豌豆等植物原料在分子层面完成“秩序重建”,使产品纤维强度逼近真肉的75%。这项突破不仅获得10余项专利,更让中国成为全球第三个掌握整块植物肉技术的国家。

双轨并行:植物与微生物的蛋白协奏

在苏陀科技的战略版图中,两条技术路线正齐头并进:

植物蛋白赛道:以“鲜蛋白肉”系列为代表的产品已进驻盒马等渠道,其手撕素肉凭借逼真的纤维拉丝感,成为年轻消费者的轻食新宠;

微生物赛道:发酵罐中培育的菌株正“吃”掉行业痛点——通过本土筛选的益生菌群,仅用18小时即可分解植物蛋白中99%的豆腥味物质,比传统工艺提速四倍。

更具颠覆性的是微生物蛋白的转化效率。在张伟团队构建的“细胞工厂”里,微生物将淀粉转化为蛋白的速度可达植物的数千倍,且全程不占用耕地。“未来一块巧克力大小的发酵块,能产出相当于半亩大豆的蛋白量。”技术总监康定荣描绘着前景。

产业突围:从航空餐到百姓厨房的破圈之路

2022年,日本航空配餐间的质检仪反复扫描一批来自中国的植物肉——零抗生素残留、脂肪含量仅为同类产品一半的检测结果,让苏陀科技拿下首张国际高端市场入场券。这次合作揭示出替代蛋白的深层价值:它不仅是素食选择,更是解决食品安全与碳足迹的产业方案。

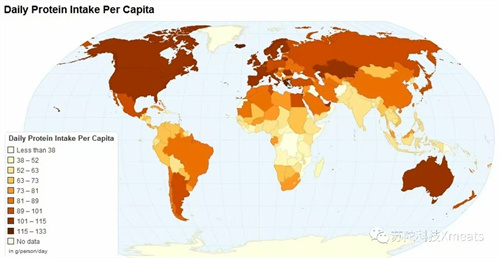

“传统畜牧业消耗了全球83%耕地,却仅贡献18%的卡路里。”张伟算了一笔生态账。苏陀产品从原料到成品的碳排量比牛肉低90%,水资源消耗仅为乳制品的1/10。这种可持续性正转化为市场竞争力:其植物肉产品已进入国内30余城市的商超体系,微生物蛋白原料则被乳品企业列为下一代功能性添加剂。

生态共建:产学研织就创新网络

在平谷农业中关村,苏陀科技的替代蛋白研究中心犹如产业枢纽:

楼上实验室:中国农大研究生正在观测蛋白纤维的拉伸强度;

楼下中试车间:双日集团的工程师调试着全自动灌装线;

田间试验站:与农科院合作培育的高蛋白豌豆品种已开始试种。

这种“基础研究-技术转化-产业应用”的三级体系,使苏陀科技的人均专利产出居行业首位。2024年,企业牵头成立北京替代蛋白食品产业联盟,联合高校、企业制定首份《植物肉纤维强度行业标准》,推动无序市场走向规范化。

未来之味:蛋白革命的平谷样本

站在微生物发酵罐的观察窗前,张伟凝视着翻涌的乳白色浆液:“这不是科幻——未来我们吃的‘肉’,可能诞生于这样的不锈钢容器。”随着北京将替代蛋白纳入“大食物观”战略,苏陀科技的平谷基地正成为行业范式:这里输出的不仅是产品,更是一套涵盖菌种专利、工艺设备、行业标准的“中国方案”。

欢迎广大企业以及消费者提供新闻线索。

联系电话:13683072097,13521269116

责任编辑:吴泽鹏